私密:霍杰明: “交通战线换新儿,” 随机影像, 艺术纸数码打印, 85 x 48 cm, 2010

海报上的城墙遗迹组成历史的画面, 大量贴着的布告信息渐渐褪色; 被撕去然后覆盖上新的信息, 却也同样稍纵即逝。竞争信息发出冲突的声音重复制造出不和谐的旋律。层层剥离, 揭示了城市公共发展的第三维空间:时间。

“交通战线换新儿,” 采用自定义计算机软件通过复杂的运算模拟这个过程。这个作品删除旧宣传海报的部分章节, 然后把他们贴在不断变换的数字油画布局中。每个虚拟动作限定在一块面积中, 统计成原始海报图像中的片段, 形成密度透明度不同的画面。有时作品以源图像的一部分为重点, 造成一致的形状和重复的姿态。有时差异较大:一些小细节会被放大, 或者一个图像被减少成为一个纹理和颜色。

随着新图像的叠加, 前面的背景会不断退后至后方, 并将新的画面推出来。

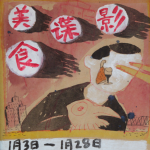

钱嵘: “火炬将美食照亮,” 牛皮纸上水彩, 41 x 43 cm, 2010 “美食谍影1号,” 牛皮纸上水彩, 41 x 43 cm, 2010

该主题的方案用了绘画、照片、拼贴等手法。作品的面貌类似于电影海报(参考老电影海报)。美食是我们乐于寻找的和每天享用的, 和我们的生活息息相关, 而历史又是我们必须面对的, 但同时又是我们所忽略的。在这里, 美食是一个线索、桥梁, 引导我们对历史进行追问思考。在作品中, 通过似真似假, 新旧交织, 侦查荒诞的画面经营, 来故意拉近(甚至是混淆)历史和观察之间的差距。

在我们每天的日常生活中, 现实的美食一定包含着历史的怪味, 咀嚼时可别忘了辨别和思索。历史其实并不是很遥远, 现实中的很多事, 在历史中总能找到影子, 过去总和我们相生相伴, 只是很多时候没有意识到而已。在作品中, 很多元素都似曾相识。其实, 画面中看到的所谓美食也只是很平常的大众化事物, 也有些地域特色。该类食品随处可见, 数量巨大, 不正是人们本身!在历史的长河中充当着祭品般的填充作用。历史也并不遥远, 前人吃的东西现在也能吃, 前人的方法现在也同样使用着。

什么是历史, 历史就是现在。现实中充满了历史的碎片。这也就是所谓的温故而知新吧!

私密:Robert Lee Davis: “我们建造的房子, 我们住不起,” 综合材料, 20.5 x 15.5 cm, 2010

这个小型纸上作品后的想法是来自上海周边打工者 - 他们想要跟上城市发展不均衡的步伐这种现象的观察与交流产生的。

新闻报纸曝光这些差异, 我也曾从一位安徽学生那了解到因为不能和班里的其他同学一样买一台电脑和一部手机的事实, 而失去了学习意志; 一位年轻妈妈因为负担不起孩子长期住院的费用, 而抛弃亲生骨肉; 还有一位服务生无法在自己工作的餐厅消费的事实。

我注意到这些外来打工者为建设这座城市的发展投入贡献了很多, 得到的成果却微乎其微。看着这些报道, 我为70年代同样是打工者却大相径庭的境遇而震惊。

没有一份报纸在宣扬他们的成绩; 没有一座纪念碑能够为这些工人阶级竖立起来。今天的外来移居群体恰恰被主流社会所排斥。因此, 他们建造的房子他们永远不可能住得起, 他们做的食物却永远也享受不了。

作品选取当代杂志和报纸上的图片作为拼贴的素材。尺寸缩小是为了更好阐明这种差异性, 也邀请观众进行反思。

苏畅: “街道花园,” 雕塑, 玻璃钢, 49 x 49 x 50 cm, 2010

看到这些宣传画, 就让我想起这些花园中的雕塑, 和90年代后完全陌生化的不锈钢城雕相比, 这些充满了人性, 质朴可爱, 这种熟悉的造型曾经遍布各个街心花园中。然而这些雕塑却被自身所承载的期望-科学, 速度, 现代化的浪潮本身所吞没, 一同被吞没的是过去的自己, 渴望进步而毅然而然的了断, 把人的感受, 彻底推向支离破碎的物与物的世界, 无家可归的焦虑感却充彻着缺乏内容的内心。当饥渴的不择相食的吞下所有物质, 不断膨胀着欲望的时候, 知识份子式的人性, 质朴可爱的对于理念的追求, 就显的弥足珍贵。望相惜念, 载物道远。

张大力: 在柏林世界文化宫的发言稿

首先感谢丽迪亚女士和世界文化宫的邀请, 使我能有机会来这里介绍我的新作品, 这是一个研究了好几年的项目, 它包括近六十年以来中国历史上那些最重要的图片, 以及大量的普通图片, 有些图片发表了无数次, 我们都非常熟悉。但有些只发表过一次。也许普通人无法知道:在这些非常熟悉的图片背后, 还有另外一个版本, 或者是另外两个版本, 更或者有些图片它根本就不存在, 是再创造。当然那些经过加工的图片, 有些最终也无法找到最原始的版本, 因为是在底片上直接加工的。

我们知道人类的历史有一部分是由想象构成的。为了和那些躺在档案袋中的原始历史相区分, 这些被修改和再创造的、我们所熟悉的图片应是一种第二历史, 第二历史我认为也是历史的一部分, 它就如同本体的影子, 在光源的照射下可长可短, 可虚可实, 甚至可以因为光源的奇妙变化而让人们拒绝承认本体的主导地位, 影子使给它提供存在的母体显得丑陋。因此人们会自然的去修改那些他们认为不美的, 又必须接触和可视的一切物体。

这些图片只不过是可视物体的一部分, 它反映了当时人们的心态、以及主观愿望和美学观, 当你仔细的欣赏和凝视这些图片时, 你会感觉到人们对每一张图片的苦心经营, 你能摸到历史的脉搏, 感觉到他们心脏的跳动。

我大致的总结了一下这些图片的几个特点:1, 政治目的, 这是一种非常典型的形式, 在这种状态下修改的图片, 大都是执行任务或是不承担责任。他们会随着时代的改变及政治人物的起伏而反复变化, 象有彭德怀、刘少奇、林彪的图片, 知道中国历史的人会了解这些人物的背景; 2, 被美学所支配的修改和创造, 这种情况是将主要人物突出, 巫鸿先生称之为“升华,” 由于主人不在画面的中心位置, 或背景杂乱等等, 这种修改使图片更加符合于当时的美学观念; 3, 心理作用下的自动修复, 这有点像电脑软件在有些情况下会自动的修复某一文件的碎片, 修改图片的人大都是工厂的印刷及上色工人, 专业术语叫“修版”; 4, 主动创造和虚构一个主观的场面, 这差不多是一种绘画式的创造, 把不存在的、但需要表达的主题, 通过不同的图片剪裁和拼接, 从而创造出一个理想的画面, 它反映了时代的要求。

这些图片我以档案的形式展示出来以飨对此有兴趣的读者, 我私下里认为这是我们的历史里极其重要的一部分, 因为在这近六十年的时间里, 它们差不多一直指导我们的生活、学习、工作以及家庭观念, 因为它们的存在, 由此创造和发明了脱离于本体的另一种历史, 那么它们的存在就是第二历史。

2006年3月24日